“我只是想弄明白,当年因公受伤害,责任到底该谁担?” 近日,原会东县大桥学区教师哈老师(化名)拿着一沓泛黄的单据和文书,向记者讲述了自己十八年来的经历。从 2007 年监考时意外受伤害,到如今辗转多地反映情况,这位乡村教师的诉求从最初的医疗保障,渐渐聚焦为一份清晰的责任认定。

一、监考途中意外受伤害 就医费用起纷争

时间回溯到 2007 年 7 月,时任大桥学区教师的哈老师,受大桥学区委派前往参鱼学区坪塘小学参与毕业班监考工作。就在监考期间,哈老师意外受伤害,他第一时间将情况告知了参鱼学区和大桥学区的负责领导,但未得到救治安排。

带着伤病返回大桥后,哈老师曾致信县级相关领导求助,却迟迟没有回应。当年 9 月,由于伤病无法正常授课,学校领导终于同意他外出检查就医,可新的问题随之而来 —— 就医费用该由谁承担。

“我是因公出差受的伤害,单位理应解决费用。” 哈老师的想法很明确,但大桥学区相关负责人却给出了截然不同的答复:“老师外出看病单位出费用,没有这样的规定”,仅表示陪同老师的差旅费可以报销,哈老师本人的费用不在此列。费用协商无果,就医事宜就此搁浅。

直到 2008 年 3 月,眼见哈老师伤病日益严重,家属无奈变卖了经营的店铺,自筹费用将他送往攀枝花市的医院住院治疗。同年 5 月,会东县教育局批准了哈老师的病休长假,可关于工伤认定和费用承担的问题,仍没有实质性进展。

二、鉴定表标注 “非因公” 权益主张遇阻碍

2009 年 9 月,在家休养两年多的哈老师接到学校通知,前往县教育局进行劳动能力鉴定。当看到鉴定表括号内 “非因工” 三个字时,他当场提出异议。教育局工作人员建议他向县人事局(现人力保障部门)咨询。

“政府没有给老师交工伤保险,老师没有工伤。” 人事局工作人员的答复让哈老师难以接受。他据理力争:“政府没交保险是政府的事,我出的是公差,不是办私事。” 这番沟通最终不欢而散。

此后,哈老师先后找到县长办公室、县民情反映中心等部门说明情况,还尝试通过网上渠道提交材料,却两次操作失败。在多方反映无果后,他决定通过法律途径主张权益,可这条路同样充满波折。

三、程序争议难推进 诉求转向明是非

在案件审理过程中,双方的争议焦点集中在 “申请时效” 上。审理部门认为,哈老师应在劳动能力鉴定后一年内提出相关申请,其主张已超过法定期限。

“这太不切实际了。” 哈老师解释,此前人事局已明确拒绝认可工伤属性,在没有政策支持的情况下,自己不可能再主动去碰钉子。更重要的是,相关部门从未宣传过工伤申请的时限要求,“行政行为有特定对象,该做什么、什么时候做,得告诉当事人,这是责任也是义务。”

一审时,政府方面的代理律师曾用 “不知法不能免罪” 类比反驳,哈老师则回应:“刑事是主动犯罪,普法宣传人人皆知;这是行政行为,有特定当事对象,该做什么、什么时间段、有什么要求,得告诉当事人,不宣传谁会知道?” 到了二审阶段,这一争议未再被提及,但新的问题出现了。

哈老师回忆,二审时审理人员曾提及 “一审未提的诉求二审不予审理”,他因担心引起对方不满,只能表示 “遵守相关规定”。让他疑惑的是,自己在一、二审中都援引了最高法相关规定的第七条(一)(三)(四)项内容,但相关文书里仅提及不符合第(一)项,其余两项未作说明。

2025 年,审理部门作出终审答复,以 “超申请时效”“非自身原因理由不成立” 驳回了哈老师的主张。11 月 17 日,会东县人力保障部门出具《不予受理告知书》,以 “事项已过终审答复” 为由拒绝受理。面对这一结果,哈老师明确表示,自己已通过巡视渠道反映情况,核心诉求不再是追讨费用,而是 “辩明事件是非,厘清各方责任”。

四、十八年坚守盼答复 证据齐全待厘清

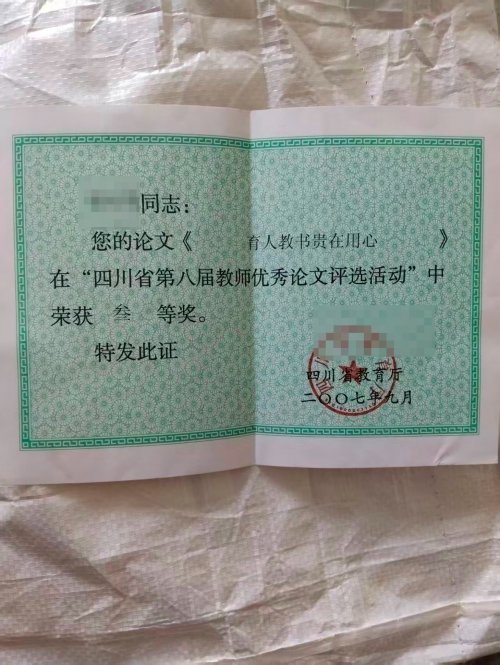

如今,哈老师的手中仍保存着完整的证据材料:大桥学区的监考委派证明、攀枝花医院的住院病历、与学区领导的沟通的情况说明、各级部门的答复文书,以及标注 “非因工” 的劳动能力鉴定表。这些泛黄的纸页,记录着一位乡村教师的伤痛与坚守。

“我教了一辈子书,相信凡事总有公论。” 哈老师说,自己最初只是希望单位承担应有的救治责任,如今十八年过去,费用早已由家人筹措支付,但他始终放不下心中的疑问:因公受伤害的事实清晰,相关部门的责任究竟在哪里?

截至发稿,哈老师通过巡视渠道提交的材料仍在处理中。这位年过六旬的老人表示,自己会一直等待下去,只为拿到一份责任明晰的答复,给当年造成的伤病、家人的付出,也给自己的教学生涯一个交代。

免责声明:本稿件内容由当事人提供发布,仅代表个人观点,与平台及媒体无关,如有不实信息可提供材料联系平台。

发表评论